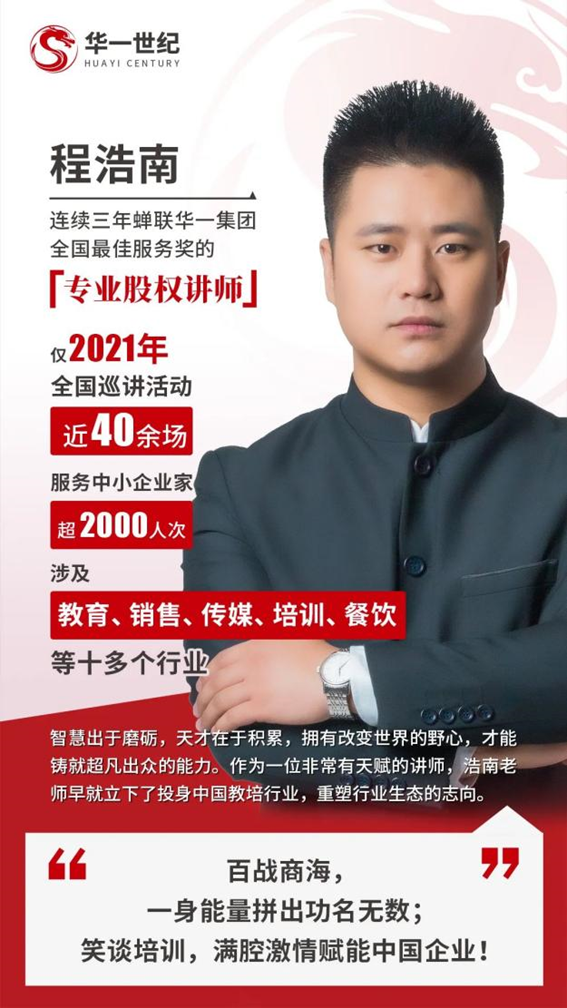

華一世紀風云人物榜 程浩南老師|三個“合一”,將工作做到極致

我們都知道,優秀是比較出來的。有了對比,才有了差距;有了差距,才有了評價。

比如,我們身邊的那些可以稱為“優秀”的人,他們有的升職速度極快,有的專業能力極強。但總的來說,他們都有明顯超出正常水平的“能力”。

那么,他們的“能力”是如何得來的?他們以前做了什么,導致了他們現在的“優秀”?

“能量爆棚”,是無數華一學員對這位專業股權講師的評價;“改變世界”,是他在出眾能力與經驗積累之下的超凡野心。從加入華一世紀華麥師資團隊以來,他把工作當修行,不斷磨練心性、精進自己,不僅成就了事,也成就了人。

在9月華一世紀講師分享會議上,程浩南老師將自己進入華一授課后的思維領悟,濃縮成“合一”的精華主題,為大家帶來了一次生動的學習交流。

浩南老師首先以一個問題,開啟了他的分享:“為什么起點差不多的人,工作幾年后,人生卻有著天壤之別?是什么拉開了人與人的差距?是智商嗎?是學歷嗎?還是家庭背景?”

其實,真正拉開人與人差距的,是自己對待工作的態度。

這個世界上,沒有一份工作不委屈,沒有誰做得比誰更容易。

心性很差,扛不住工作的壓力,做事容易半途而廢,最終難以成大器;但也有些人,會把工作中困難和挫折,當成是提升心志、磨煉人格的“修行”。

那這樣的修行,其實就是“合一”。

第一、心腦合一是必要

有句話叫心外無物。浩南老師強調:“心是一切的根源。一定要堅守初心。”

以“空杯”心態,保持終身學習,大量吸收新的知識,接受外界新事物、新思想的輸入,不斷打破自己,升級自己。

當你的見識越來越廣,知識儲備越來越多時,你才能和世界碰撞出火花,從而實現思維躍遷。

《莊子》一書就曾說過這樣一則小故事:魯國有個木匠,奉命為魯侯制作懸掛鐘鼓的木柱,木柱的雕刻精致入微,見過的人都感嘆這是鬼斧神工。

魯候召見木匠,詢問其中奧秘。木匠說:我準備做工之前,會進行齋戒,以此來靜養心思。齋戒到第三天,我忘記了“對功名的考慮”;齋戒到第五天,忘記了“對利祿的追求”;齋戒到第七天,我已然達到忘我之境。之后,我才開始進山尋找合適的木材,順手一加工,就做成了現在的樣子。

保持一顆單純的初心,拋棄一切雜念,這也是浩南老師一貫的授課方式。

很多人問過浩南老師這樣一個問題,做老師這行有沒有內卷?他每次也都很直白地表示:“這是毫無疑問的,并且也是很正常的。只要有人存在,就有江湖,大家一定會有競爭,從而產生差距和參照,激發我們去進步。”

因此,當我們要做某件事,不要讓自己進入內耗之中,而是要先搞起來。

哪怕是做一件非常困難的事,搞起來,也能讓我們進入到嘗試、反饋、修正推進的循環,至少有一半的概率能成。

第二、“知行合一”

浩南老師談到“知行合一”,分享到了海洋老師的一句話:“知到極處便是行,行到極處便是知。”

如同稻盛和夫先生所言:人生不是一場物質的盛宴,而是一次靈魂的修煉。

浩南老師認為:“人只有活成一個獨立的星球,有自己獨立的軌道,不受任何外界影響,才能做到知行合一。”

知行合一的“知”是“良知”,是每個人與生俱來的道德感和判斷力。找到并遵循內心的良知,復雜的外部世界就將變得格外清晰。致勝決斷,了然于心。

明代思想家、心學集大成者-王陽明憑借知行合一的強大力量——他率文吏弱卒,蕩平江西數十年巨寇;他以幾封書信,一場火攻,三十五天內平定了寧王之亂;他從根本上掃清了困擾明政府多年的廣西部族匪患。

浩南老師以王陽明為例,不無感慨地表示:“我們能不能“知行合一”,還要要放到最極端的條件下去試煉,這就是心學說的“事上練”。老天會給每個人這樣的契機,往往成功者,正是由此走出了不同的人生。”

第三、“天人合一”

兩千年前,董仲舒提出“天人合一”。兩千年后,國學大師季羨林按照儒家思想,將“天人合一”理解為:人生的最高理想境界。人們只要能盡心養性,就能夠認識天。世界觀決定方法論,逐漸地培養“天人合一”的生活習慣和思維方式,很有必要。

浩南老師分享了他自身對于“天人合一”的理解,并談到:

“我們中國人歷來說天時地利人和,而人呢,我認為有‘三命’。

第一叫生命;

第二叫使命;

第三則叫天命。也就是將自己定位到合適的角色。

我站在華一的舞臺上,這就是我的天命所在;而能量爆棚,則是靠找到我的使命。這都是我長期持續奮斗的理由。如果華一每一位老師都全力以赴,未來華一定會創造更大的奇跡!”

那么,如何在工作中修煉能力,實現“天人合一”、自我增值呢?

——你要去承擔更大的責任。能力是因為需要而產生的。你的需求有多大,能力就有多大。

如果你只是重復你容易做的事情,你的能力不會有太大的增長;但是,當你承擔了更大、更多的責任后,這些責任會迫使你不斷地提高自己,從而獲得更大的能力。

一些人之所以老是糾結,不去行動,一方面是害怕困難和麻煩。另外一方面,是害怕失敗,雖然看到了一個機會,但覺得自己在某一方面有所欠缺,認為自己不懂,從而產生恐懼心理。

但牛人往往不會這么想,他關心的是要做什么,而不是我會做什么。

所以,不要止步于舒適區,不要自我設限,去承擔更大的責任,突破自己的能力邊界,唯有如此,你才能不斷地成長、進步。

如同程浩南老師所言,在華一世紀的專業股權講師,如同星河浩瀚,每一位都是無比優秀的存在。有意愿有能力的人才,往往能創造更大的價值,承擔更多的責任。當每個人找到了自己的意愿,他也就找到了打開潛能的鑰匙。